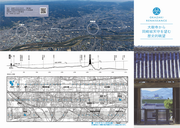

ビスタライン(大樹寺から岡崎城を望む歴史的眺望)

ビスタラインとは

ビスタラインの「ビスタ」は「眺望・展望」を意味し、大樹寺と岡崎城を結ぶ約3キロメートルの直線を「ビスタライン」と呼んでいます。

これは徳川三代将軍家光が、寛永18年(1641)、家康の十七回忌を機に、徳川家の祖先である松平家の菩提寺である大樹寺の伽藍の大造営を行う際に、「祖父生誕の地を望めるように」との想いを守るため、本堂から三門、総門(現在は大樹寺小学校南門)を通して、その真中に岡崎城が望めるように伽藍を配置したことに由来しています。

また、歴代の岡崎城主は、天守閣から毎日ここに向かって拝礼したとも伝えられています。

時は移り、岡崎城も再建されましたが、大樹寺から岡崎城を望む歴史的眺望は往時のまま(約380年前)で、門越しに望む岡崎城は、まるで額の中の絵のようです。

●「大樹寺から岡崎城天守を望む歴史的眺望」パンフレット

※画像をクリックすると拡大して閲覧できます。

●岡崎市行政アドバイザー・レポート

愛知教育大学名誉教授

岡崎市文化財保護審議会会長 新行 紀一

※役職等は平成22年当時

岡崎市内の「歴史的景観」の維持のために(平成22年3月19日)(PDF形式:609KB)

岡崎市内の「歴史的景観」の維持のために(平成22年3月19日)(PDF形式:609KB)

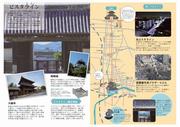

ビスタラインの位置や存在感を身近に体感できるようになりました

約380年の歴史を持つ、大樹寺から岡崎城を望む歴史的眺望(ビスタライン)は、法や条例による保全のための規制がないなかで、ライン上で生活される方々が眺望を遮らないように配慮して建築することで守られてきました。

こうした背景を踏まえ、市では平成22年度の策定を目指し景観法に基づく景観計画の策定作業を進めるなかで、ビスタラインを市民共通の資産として捉え、今後も引き続き、この景観を後世に引き継ぐべく、その保全の検討に必要な基礎的資料(平面図及び縦断図)の作成等を目的に測量調査を行いました。

大樹寺総門(現在は大樹寺小学校南門)の開口部の真ん中に岡崎城が望めるように、三門の前に視点場を設定し、視対象である岡崎城とを結ぶ眺望の軸線(約3キロメートル)を確定するとともに、交差する道路上にその位置を示す「ビスタライン」と明示した金属鋲(直径5センチメートル)を92箇所設置しました。

通常は大樹寺からしか確認できないビスタラインを、ライン上の各場所で確認し、体感することができます。ぜひ、その位置や存在感などを体感ください。

なお、作成した図面はまちづくり推進課で閲覧可能です。

ビスタライン軸線明示鋲について

大樹寺から岡崎城天守を望む歴史的眺望(通称:ビスタライン)の軸線上には、「ビスタライン」と明示した金属鋲(直径5センチメートル)が設置されています。

鋲の近くで工事を行う際などは、必ずまちづくり推進課と事前相談・協議を行ってください。

ビスタライン明示鋲管理要綱<様式>(PDF形式 51キロバイト)

ビスタライン明示鋲管理要綱<様式>(PDF形式 51キロバイト)

ビスタライン明示鋲管理要綱<様式> (ワード形式 54キロバイト)

ビスタライン明示鋲管理要綱<様式> (ワード形式 54キロバイト)

ビスタラインの規制強化について

平成30年7月1日から大樹寺から岡崎城天守への眺望景観(通称:ビスタライン) の高さ規制が緩やかな規制(勧告)から強制力のある規制(命令)に移行しました。

大樹寺から岡崎城天守への眺望景観(通称:ビスタライン)の眺望景観保全について(PDF形式 130キロバイト)

大樹寺から岡崎城天守への眺望景観(通称:ビスタライン)の眺望景観保全について(PDF形式 130キロバイト)

過去の取り組み

平成21年1月31日~2月1日の2日間、県の「未来型まちづくり推進モデル事業」を活用して『歴史的眺望を「知る・守る」ための景観意識向上実験~光ビスタライン~』と題し、大樹寺総門から岡崎城へ向けてサーチライトを照射し、夜空に光のビスタラインを描く実験を実施しました。

光ビスタライン写真コンテスト

平成21年1月31日(土曜日)及び2月1日(日曜日)の2日間、17時30分から9時まで実施いたしました「歴史的眺望を「知る・守る」ための景観意識向上実験~光ビスタライン~」の写真コンテストに、30人から73点の応募がありました。ありがとうございます。応募作品について、岡崎市環境審議会景観環境部会において審査した結果、次のとおり入賞を決定いたしましたのでご紹介いたします。

優秀賞 板倉 泰弘(岡崎市伊賀町) 大樹寺総門(大樹寺小学校運動場)から撮影

平成29年度はこちら

平成30年12月22日の夜、光ビスタラインを実施しました。

光ビスタラインでは初となるレーザー光線を導入し、大樹寺の山門からレーザー光線を岡崎城天守に向けて照射しました。

岡崎城天守からはアークライトを大樹寺に向けて照射し、大樹寺と岡崎城の両側から照射することでより、光の存在を鮮明に表現しました。

(大樹寺より照射したレーザー光線)

(岡崎城より照射したアークライト)

令和元年12月21日、岡崎城天守と約3キロメートル北に位置する大樹寺をレーザー光線で結び、歴史的眺望の空間を光で描く「光ビスタライン」を実施しました。

今回は岡崎城、大樹寺総門の両方向からレーザー光線を照射することで、例年よりもよりはっきりと光を様々な場所から確認することができました。

関連記事

- 岡崎いいとこ風景ブログ(新しいウィンドウが開きます)

- 美しい愛知づくり景観資源(新しいウィンドウが開きます)