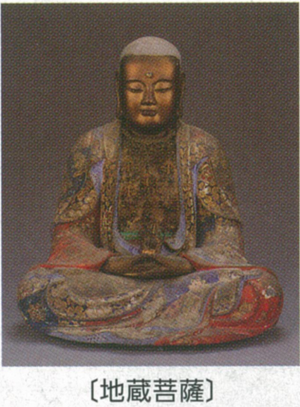

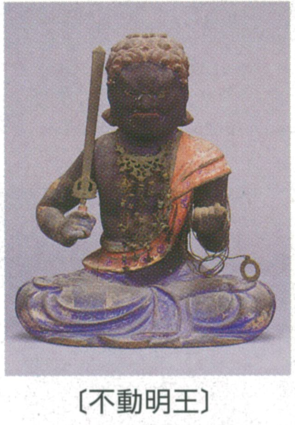

市指定:彫刻 木造地蔵菩薩坐像・不動明王坐像・愛染明王坐像(附:地蔵菩薩坐像内納入品一式)

木造地蔵菩薩坐像・不動明王坐像・ 愛染明王坐像(附:地蔵菩薩坐像内納入品一式)

|

|

|

彫刻の様式から南北朝時代から室町期に活躍した院派仏師の作と考えられています。

像内に納入された資料により、至徳元年(1384)かそれ以後に作られており、その時代の著名な院派の仏師としては、院吉、院広、院遵が知られており、本像もその周辺の仏師の作と考えられていまし。現在の彩色は明治15年(1882)の修理の際に施されたものです。

地蔵菩薩坐像は、剃髪の僧形で白毫相をあらわし耳垂は環状で三道をあらわしています。桧材の寄木造で内刳を施し、玉眼としています。彩色は肉身部を金泥、布部を極彩色で施していますが、すべて後補です。体部の内刳の首下に麻布が貼られ、頭部内に黒漆塗の紙筒等を納入していました。納入品のうち、願文は康暦元年(1379)、経文等は至徳元~2年(1384~85)の年号が記され、この頃に本像が造られたとみられます。

不動明王坐像は、頭上に莎髻(しゃけい)を結い、頭髪は巻髪で正面に花形の飾りを着けています。両眼は瞋目で口を引き結び、耳垂は環状で二道をあらわしています。

愛染明王坐像は、頭上に五鈷杵を立てた獅子冠を戴き、天冠台を彫出し、焔髪をあらわしています。両眼は瞋目で額に一眼をあらわし、口を開いて歯を見せ、牙を上に出しています。耳環は環状で二道をあらわしています。不動明王、愛染明王はともに、桧材の寄木造で内刳を施し、玉眼としています。

| ふりがな | もくぞうじぞうぼさつざぞう・ふどうみょうおうざぞう・あいぜんみょうおうざぞう |

| 指定(種別) | 岡崎市指定文化財(彫刻) |

| 員数 | 3軀 |

| 指定年月日 |

平成22年9月13日 |

| 所在地 |

岡崎市片寄町字山下 MAP(新しいウィンドウで開きます) |

| 所有者 | 天恩寺 |

| 参考文献 |

|

注意:文化財の概要については、新たな発見や再調査により記載内容が変更となる可能性があります。

▼岡崎市指定文化財目録へもどる