ビオトープ「びお五本松」

ビオトープ「びお五本松」

平成10年、総合検査センターの前身である環境調査センターの新築移転に併せて施設に隣接する土地に、職員手づくりによるビオトープ計画が始まった。環境調査センターから出る排水を利用し池を作り、小規模ではあるが、水循環による自然の復元を目指した取り組みであった。木々に鳥がさえずり、イトトンボやモンシロチョウがそっと飛んでいる、そんな水辺を夢見ていた。

ビオトープとは

ビオトープとは、「BIO」(生物)と「TOP」(場所)の合成語で「動植物の生息空間」を意味するドイツで生まれた言葉です。

便宜的に(1)保全型、(2)復元型、(3)創造型の三種類に分けることができ、総合検査センター内ビオトープ「びお五本松」は、復元型ないしは創造型ビオトープといえます。 最初だけ人が手を入れ、後は勝手に自然が作り上げていきます。

ビオトープづくりの目的

環境行政に携わる総合検査センターの、地球環境問題への積極的な 取り組みの一環としてビオトープづくりを行いました。

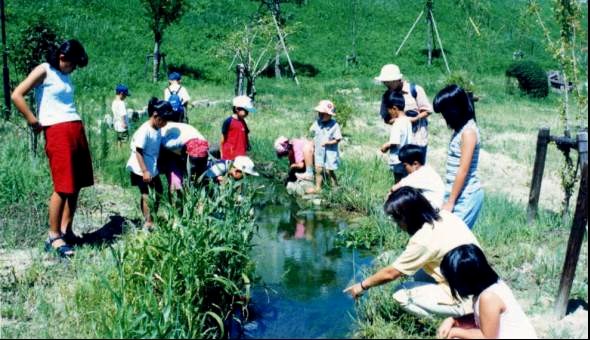

ビオトープ「びお五本松」は、かつてどこにでも存在していた身近な自然の復元と将来への伝承、また市民に対する環境教育に利用することを目的としています。

(水路でメダカや水生昆虫を探す子どもたち)

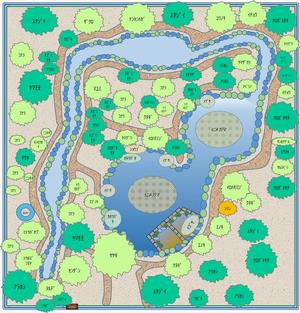

びお五本松の概要

鳥の落とすフンから新たな植物が生まれ、暖かくなると池では、きれいな水生植物の花とトンボやイトトンボで賑やかです。

また、ビオトープの名称は、所在地の字名からとって「びお五本松」としています。

敷地

池

約130平方メートルの広さの瓢箪池は、深いところは水深60センチメートル、浅いところは湿地になるように工夫しています。

樹木

水生植物

魚類等

市内でもほとんど姿を見せなくなった絶滅危惧種であるメダカや、カワヨシノボリ、シマドジョウなどが生息しています。

水の供給