環境教育の充実

今日、地球温暖化のように、環境破壊につながる様々な問題が生じており、環境問題について緊急に対処しなければならないという気運が高まっています。

こうした中、明日を担う岡崎の子供たちに、環境問題に対する意識をいかに啓発し、問題解決への実践力を育成するかが大切です。これらの課題は、今後の学校教育において、とりわけ大きな意味があり重要であると考えます。そこで、本市では、H22年度から市内全小中学校で、独自に作成した「環境学習プログラム」を実施しています。

これは、義務敦育9か年を通して教育課程を系統的に仕組み、一貫した学習を行うものであり、全国的にも例のない取り組みといえます。9年間で、環境に対する正しい知識を習得するとともに、自ら環境保全活動に参加する態度や環境問題解決のための能力の育成を図っていきます。

環境学習プログラムの概要

全体像

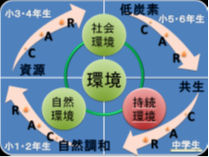

本市の環境教育は、最終的に持続可能な共生社会づくりを目指しています。

学習過程

各学年で「キャッチ(C)」・「アクション(A)」・「リフレクション(R)」の3つの学習段階を繰り返すことによって、子供たちの学びが深まるように学習過程を考えています。

- 「キャッチ(C)」 身近なことから地球規模に至るまで、様々な環境問題を「知る」段階。

- 「アクション(A)」 地球環境を守る活動を「行う」段階。

身近なエコ活動などを実践する体験的な活動を行います。

- 「リフレクション(R)」 白分の生活を振り返る」段階。

自らの活勣を振り返り、かかわり合いなどの学習活勣を通して、環境問題についての認識を深めます。

本プログラムを基に、各学校の独自性・地域性を盛り込んだ学習活動が実践されることによって、学校・家庭・地域が一体となった環境教育の実践を目指します。

環境学習プログラムの運用

(1)「環境学習プログラム」を岡崎市全教職員に配付します。そこには、各学年15時間の指導案が掲載されています(中学2、3年については合わせて30時間)。また、運用は原則的に、生活科・総合的な学習の時間で行います。さらに、学習指導案には、教科学習と関連した単元名が記載されています。これは教科の内容と関連せて、横断的な取り組みで本プログラムを進める際の指針となりますが、実践にあたり、プログラムの一部を理科や社会科などの教科学習として位置付けることができます。

(2)各学年には、授業中に扱うデータや資料が添付してあります。一般的なものは、付録した「データページ」を使用することができます。さらに、別冊として「ワークシート集」も配付します。実際に授業を実践する上で、有効に機能するものと考えています。

(3)子どもたちが、環境学習で身に付けた力(環境課題識別力や環境課題設定能力など)を適切に評価する必要があります。そこで、本プログラムにおいては、独自に作成した「パフォーマンステスト」も付録しています。このテストを効果的に利用することによって、本プログラムが環境学習として自立した学びになると考えています。これも、主観的に偏りがちな総合的な時間の学習の評価に客観性を導入しようとした新しい試みです。