六ツ美支所

- 〒

- 444-0244

- 所在地

- 岡崎市下青野町天神64

- 電話番号

- 0564-43-2500

六ツ美支所の主な取扱業務

六ツ美地域の施設案内

六ツ美地域の伝統行事

●大嘗祭悠紀斎田とは

「大嘗祭」は、天皇即位後初めて収穫された新しい米をお供えし、収穫を祝うとともに今後の豊作を祈願する宮中の儀式です。京都より東日本を「悠紀の地」、西日本を「主基の地」と称し、大嘗祭に供える米を作る田を「斎田」といい、それぞれの地から1箇所ずつ選ばれます。

大正4年(1915)大正天皇即位の大嘗祭で、悠紀斎田に岡崎市中島町(旧碧海郡六ツ美村大字下中島)が、主基斎田に香川県綾歌郡綾川町(旧綾歌郡山田村)が選ばれました。その際悠紀斎田にて行われた「お田植え歌」「お田植え踊り」及び「装束・用具・記録」を、六ツ美悠紀斎田保存会が中心となって保存し、次の世代へ伝承しています。

この『お田植え歌』・『踊り』・『用具』・『装束』は、昭和41年3月10日、岡崎市無形民俗文化財に指定されました。

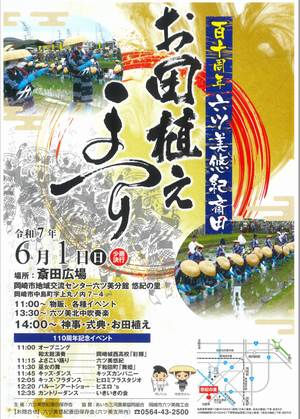

令和7年六ツ美悠紀斎田お田植えまつりを開催します。

●悠紀

大正天皇即位の大嘗祭をおこなうにあたり、六ツ美地域が悠紀斎田として選ばれたことを記念して、毎年6月には六ツ美地域一体となって「お田植えまつり」をおこなっています。

▶ 主催:六ツ美悠紀斎田保存会

▶ 開催日:令和7年6月1日(日)(毎年6月第1日曜日) ※終了いたしました。

14時 お田植えまつり神事・式典

14時50分 斎田お清め儀式、田ならし、苗うち、お田植え、お田植えおどり

▶ 開催場所:地域交流センター六ツ美分館悠紀の里(中島町)

お田植え唄

●悠紀斎田保存会と主基斎田保存会の交流

お田植え行事の保存・伝承のため、岡崎市と綾川町のそれぞれの地域では民間主体の斎田保存会が組織されています。平成元年に悠紀斎田保存会関係者が主基斎田を訪問したことをきっかけに保存会の相互交流が始まり、斎田選定80周年にあたる平成7年には、保存会同士が交流提携を調印しました。平成27年の100周年記念事業の実施にあたっては、両保存会の緊密な連携のもとで準備が進められた結果、盛大かつ厳粛に記念式典が開催され、さらに絆も深まり、現在も交流を続けています。

●斎田ゆかりの地交流提携を締結

斎田を通じた民間交流や、地域による歴史的文化財、稲作文化の保存・伝承活動が末永く継承されること、また多岐にわたる交流活動が活発化することを期待し、悠紀斎田保存会と主基斎田保存会の交流開始から30年の節目である令和元年の6月2日に岡崎市と香川県綾歌郡綾川町が「斎田ゆかりの地交流提携」を締結しました。

斎田ゆかりの地交流提携ポスター(PDF形式)

斎田ゆかりの地交流提携パンフレット(PDF形式)

斎田ゆかりの地・綾川町(香川県)

●平成27年大嘗祭悠紀斎田100周年記念事業

斎田選定から100年目に当たる平成27年6月に開催された六ツ美悠紀斎田100周年記念式典は、午前に六ツ美4学区小中学校のイベントと、愛知県警察音楽隊の演奏が行われ、午後はお田植え神事と、記念式典、岡崎城西高校の和太鼓、グレート家康公葵武将隊などによる餅投げが行われました。この記念式典においては秋篠宮同妃両殿下をお迎えし、秋篠宮殿下よりお言葉をいただきました。

山方手永御田扇祭り・堤通手永御田扇祭り(※クリックでページが開きます)

六ツ美地域の見どころ(※クリックでページが開きます)

六ツ美地域の農産物

六ツ美地域は矢作川左岸に広がる平野部にある地域で、優良な農地が広がっています。

法性寺ねぎ

町名にもなっている寺「法性寺」がその名の由来です

法性寺町を中心とする地域で栽培されています

1月~3月頃が旬の地場野菜です

あいちの伝統野菜に認定されており

岡崎市農林産物ブランド化推進品目

(※下記関連記事参照)にも指定されています

いちご

出荷形態により様々な品種を栽培しています

本来の旬は晩春~初夏ですが

現在はハウス栽培が盛んなため

夏の暑い時期を除いて年中食べることができます

岡崎市農林産物ブランド化推進品目に指定されています

米(萬歳)

大嘗祭悠紀斎田にて献上した米の品種は「萬歳」といいます

百年ほど前に六ツ美地域で広く栽培されていた「群益」という品種を

献納にふさわしい「萬歳」という名前に改称しました

萬歳の栽培は長らく途絶えていましたが

平成27年に悠紀斎田の古跡地に開館した「悠紀の里」の一角で

栽培を再開しています

この米を作っているのは日本でもこの地域のみです

関連資料

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。

斎田ゆかりの地交流提携B2ポスター(PDF形式 7,073キロバイト)

斎田ゆかりの地交流提携B2ポスター(PDF形式 7,073キロバイト)