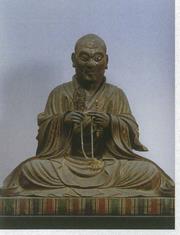

国指定:彫刻 木造慈恵大師坐像

木造慈恵大師坐像

真福寺本堂裏にある慈恵堂に安置され、つり上った太い眉に鋭い眼、左手に降魔の独鈷(どっこ)を握り、両手で数珠をまさぐる姿をしており、はがれてしまっていますこの姿は慈恵大師の晩年の姿を写したものといわれています 。慈恵大師は、平安時代初期の天台宗の僧侶で良源のことで、元三大師とも呼ばれることがあります。像高84.5cm、檜材の寄木造で、玉眼嵌入(ぎょくがんかんにゅう。目に水晶をはめ込むことでより実際の目に近い表現をする技法。 )。白下地の上に彩色が施されていましたが、現在はほとんどが剝がれてしまっています。膝裏及び像底には、墨書による銘文が釘で打ちつけられており、それによると、大師の住した比叡山首楞厳院(しゅりゅうごんいん) の僧栄盛が、弘長元年(1261)、33体の慈恵大師像造立の発願をし、文永8年(1271)には改めて66体造立に願を広げ、同11年だけでも3体を造ることができたとあり、これはその内の1体であることがわかります。制作者は「仏師法橋奝快」とありますが、残念ながらどのような人物かはわかっていません。なお、栄盛はさらに願を広げ99体の造立を誓っています。これらの願が達成できたかは不明ですが、滋賀県大津市本覚寺、京都府京都市曼殊院の像にもほとんど同じ銘文が記されていることが知られています。

| ふりがな | もくぞうじえだいしざぞう |

| 指定(種別) | 国指定重要文化財(彫刻 ) |

| 員数 | 1軀 |

| 指定年月日 | 昭和16年11月6日 |

| 所在地 | 岡崎市真福寺町字薬師山 MAP(新しいウィンドウで開きます) |

| 所有者 | 真福寺 |

| 管理者 | 真福寺 |

| 時代 | 鎌倉時代 文永11年(1274) |

| 公開情報 | 境内大師堂にて一般公開 |

| 参考文献 |

|

| 外部リンク | 文化財ナビ愛知(新しいウィンドウで開きます) |

注意:文化財の概要については、新たな発見や再調査により記載内容が変更となる可能性があります。

▼岡崎市指定文化財目録へもどる