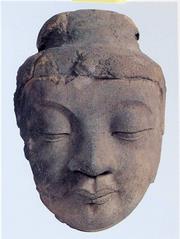

県指定:彫刻 塑像仏頭

塑像仏頭

真福寺には寛政2年(1790)に内々陣より偶然発見された3個の塑像の仏頭部が安置されており、その中のひとつ、頭長46.8cm、面長31.0cm の如来像です。顔立ちの特徴から白鳳時代末から天平時代初め、7世紀末から8世紀半ばの制作と考えられています。真福寺は推古天皇の頃、物部守屋(ものべのもりや)の子の真福(まさち)が父のために建立したと伝えられる天台宗の寺院です。

真福寺に安置されていた塑像の如来像が火災で破損し、その顔の部分だけが残ったものと思われ、もしこの像が坐像であったと考えると像高 140cm 位を想定することができるので、かなり大きな像であったようです。真福寺のかつての本尊仏であった可能性が十分に考えられます。市内でこれと同じ大きさの像は、滝山寺本尊薬師如来坐像、大樹寺本尊阿弥陀如来坐像、土呂八幡宮阿弥陀如来坐像があります。現存する県下の塑像仏頭としては最古のもので、造形的な美しさからみても非常に貴重な文化財です。

| ふりがな | そぞうぶっとう |

| 指定(種別) | 県指定文化財(彫刻 ) |

| 員数 | 1個 |

| 指定年月日 | 昭和58年3月7日 |

| 所在地 | 岡崎市真福寺町字薬師山 MAP(新しいウィンドウで開きます) |

| 所有者 | 真福寺 |

| 管理者 | 真福寺 |

| 時代 | 奈良時代 |

| 公開情報 | 境内の菩提樹館(宝物館)にて一般公開 |

| 参考文献 |

|

| 外部リンク | 文化財ナビ愛知(新しいウィンドウで開きます) |

注意:文化財の概要については、新たな発見や再調査により記載内容が変更となる可能性があります。

公開情報については、修理や法要などで見学できない可能性があります。

▼岡崎市指定文化財目録へもどる