大規模盛土造成地について

大規模盛土分布図について

1.はじめに

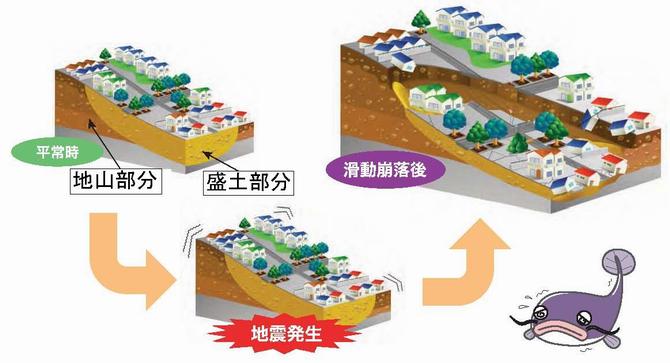

平成7年(1995年)の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)、平成16年(2004年)の新潟県中越地震などにおいて、大規模に盛土造成された宅地(大規模盛土造成地)で滑動崩落による被害が発生しました。これを受けて、平成18年(2006年)に宅地造成等規制法の一部が改正されました。

また、先の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)においても盛土造成地での災害発生の報告もあることから、本分布図の公表は、市民の方に大規模盛土造成地が身近に存在するものであることを知っていただき、防災意識を高めて災害の未然防止や被害の軽減につなげることを目的としております。

国土交通省「我が家の安全マニュアル」より引用

2.岡崎市の大規模盛土分布図の作成について

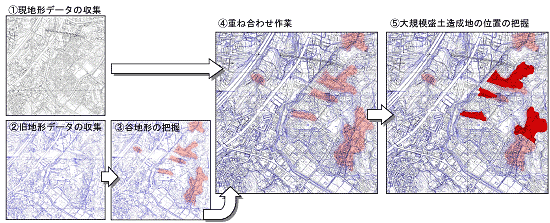

宅地造成等規制法の改正を受けて、岡崎市では昭和33年の地形図と平成18年の地形図を重ね合わせ、大規模な盛土により造成された土地(大規模盛土造成地(注釈1))を抽出し、「大規模盛土分布図」としてまとめました。令和2年度には、平成29年の地形図を重ね合わせ、新たな大規模盛土造成地を抽出しました。

国土交通省ホームページより引用

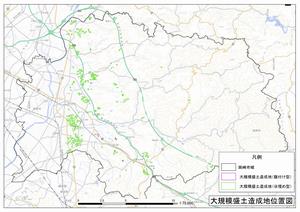

【岡崎市大規模盛土分布図】

本分布図は地形図の重ね合わせにより作成した図面であり、各地形図において精度の違いがあることから、誤差が生じることをあらかじめご了承ください。

※↓画像をクリックしてください。

緑:谷埋め型盛土、青:腹付け型盛土(注釈2) 詳細図は、こちらをクックしてください(リンク 詳細図のページ)

(注釈1)大規模盛土造成地

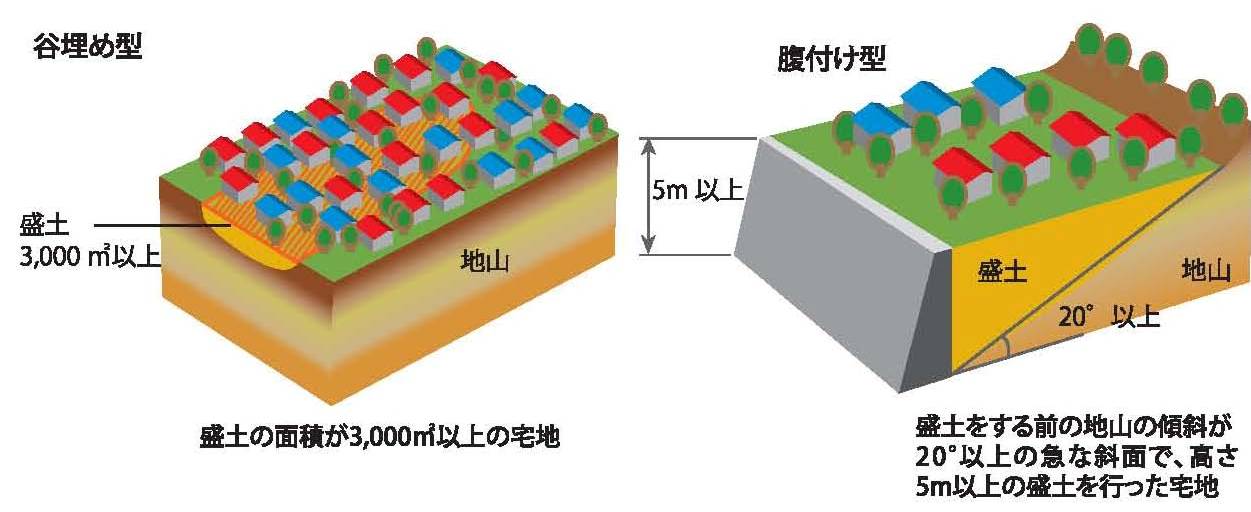

盛土により造成された土地のうち、以下のいずれかの条件を満たすものを「大規模盛土造成地」といいます。

1 盛土の面積が3,000平方メートル以上

2 盛土をする前の地盤面の水平面に対する角度が20度以上で、かつ、盛土の高さが5メートル以上

(注釈2)谷埋め型盛土、腹付け型盛土

国のガイドラインにより、「谷埋め型盛土」「腹付け型盛土」の定義が以下のようにされています。

「盛土造成地は、谷間や山の斜面に土を盛るなどして作られています。このうち、過去の地震時の被害事例から、滑動崩落の発生が多かった盛土の面積や高さ、盛土をする前の地山の傾斜をもとに、大規模盛土造成地が下図のように定義されています。」

3.大規模盛土分布図の公表に関する質問&回答

Q1.大規模盛土分布図を公表した目的はなんですか。

A1.市民のかたに大規模盛土造成地が身近に存在するものであることを知っていただき、災害の未然防止や被害の軽減につなげることを目的としております。

また、今後現地調査等が必要となることも想定される中で、宅地の耐震化についてのご理解をいただき、ご協力をお願いするためのものです。

Q2.大規模盛土造成地上にある土地は危険だということですか。

A2.大規模盛土分布図は大規模盛土造成地の分布を示したものであり、大規模盛土造成地上にあるからといって、その宅地が危険であるということではありません。

Q3.大規模盛土造成地に入っていると、土地を造成するときに特別な手続きや条件がつきますか。

A3.大規模盛土造成地に入っていることで特別な手続きや条件がつくわけではありません。また、建築物の建築に際しても、特別な規制はありません。

Q4.最近造成された団地は含まれていますか。

A4.「2.岡崎市の大規模盛土分布図について」で説明したとおり、本分布図は昭和33年の地形図と平成18年および平成29年の地形図の重ね合わせにより作成しております。

このため、平成29年以降に造成された団地については本分布図に反映されておりません。

(補足)1万分の1地形図による大規模盛土分布図は、窓口でもご覧いただけます。

4.関連リンク

国のマニュアル、技術基準

「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説」(H27.5.26改訂)

はじめに (PDF 113KB)

1編 変動予測調査編(「大規模盛土造成地の変動予測調査ガイドライン」の改訂)

その1 (PDF 10MB) その2 (PDF 7.1MB)

2編 予防対策編(「宅地耐震工法選定ガイドライン」の改訂) (PDF 1.8MB)

3編 復旧対策編(新規)の3部構成 (PDF 4.5MB)

関係法令(総務省法令データ提供システムへのリンク)

宅地造成等規制法(新しいウィンドウで開きます)

宅地造成等規制法施行令(新しいウィンドウで開きます)

宅地造成等規制法施行規則(新しいウィンドウで開きます)